Modèle:Portail:Wikibardig/Image du mois : Différence entre versions

(→Résumé :) |

|||

| (111 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

| − | == ''' | + | == <span style="color: #0048BA">'''Sédimentation et érosion des systèmes fluide-solide == |

| + | <span style="color: #0048BA">HDR présentée par '''Laurence Girolami''' à l’Université de Tours (Laboratoire GéHCO), le 5 septembre 2025 | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | '''<big> Résumé </big>''''' | |

| − | + | ||

| − | + | Certains événements extrêmes, comme les coulées de boue, les lahars, les coulées pyroclastiques, ou encore les avalanches sous-marines, forment des suspensions naturelles de particules et de fluide capables de se propager à grande vitesse sur des pentes très faibles, tout en déposant progressivement leurs sédiments jusqu’à leur arrêt. Ces phénomènes dévastateurs, de courte durée, sont difficiles à observer et laissent derrière eux des dépôts massifs bien étudiés à partir desquels il est cependant difficile de retracer la dynamique de l’écoulement. | |

| − | + | ||

| − | + | '''Les expériences de laboratoire simplifiées, réalisées sous conditions maitrisées''', apparaissent alors nécessaires pour décrire les processus physiques mis en jeu, prédire la durée de vie de ces suspensions, et la géométrie de leurs dépôts. Nos travaux de recherche ont permis de reproduire des suspensions de particules et de fluide, à l’aide de techniques de fluidisation, dont la concentration solide est maitrisée à partir du taux de dilatation du mélange. Dans le canal du dispositif, ces suspensions forment un écoulement rapide, de courte durée, dans lequel les deux phases se propagent à la même vitesse si bien que le mélange peut être considéré comme un fluide équivalent à partir duquel les processus de sédimentation, développés en régime de Stokes, peuvent être décrits indépendamment. | |

| − | + | Plusieurs séries d’expériences réalisées avec différents types de particules et de fluides (liquide et gaz) nous ont permis de proposer une expression générale de la vitesse de sédimentation à partir de la vitesse théorique d’une particule isolée dans un fluide pur au repos, à laquelle nous devons ajouter une correction en densité et en viscosité. Cette loi universelle, déterminée dans le régime d’écoulement de Stokes, nous a permis de mettre en lumière l’effet de la concentration solide et celui de l’inertie des particules sur la vitesse de chute. | |

| + | Nous avons pu observer que l’inertie des particules, décrite par un nombre de Stokes pertinent, contrôle également la concentration minimum du mélange et sa limite de stabilité. Plusieurs séries d’expériences réalisées dans un canal hydraulique avec différents types de particules et de fluides nous ont permis de proposer un modèle général d’écoulement à surface libre dans lequel le mélange se déplace et se dépose indépendamment, à vitesse constante, tout en formant un dépôt de pente constante, prédite par le rapport des deux vitesses caractéristiques. | ||

| − | + | '''Les simulations numériques''' des expériences indiquent que la cinématique et la géométrie des dépôts sont correctement capturées par le modèle, à condition que l’agitation du mélange ne vienne perturber le dépôt des particules, considéré comme similaire à celui décrit précédemment dans une suspension statique de même concentration. Sur une plus grande échelle de temps et d’espace, ces dépôts peuvent remplir progressivement les vallées ou les plaines deltaïques des rivières où ils forment sur le long terme des réservoirs sédimentaires susceptibles d’être remaniés au cours des différents épisodes de crues successifs par des processus d’érosion, dont les signatures de surface viennent fragiliser les aménagements mis en place pour protéger les populations du risque inondation. Plusieurs séries d’observation géophysique, réalisées in-situ dans les Pyrénées-Orientales, ont permis de caractériser le paléoenvironnement d’une rivière endiguée et de comprendre l’origine de ces signatures, représentant ainsi le point de départ de simulations géo-mécaniques capables de modéliser différents scenarii de crues répétées. Ces observations nous ont permis d’expliquer la répartition des signatures le long du système d’endiguement et de caractériser les situations pouvant remettre en question la sûreté des ouvrages. | |

| − | |||

| − | + | [[File:wiki hdr f girolami.jpg|500px|link=]] | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | '''Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter laurence.girolami@inrae.fr ''' | |

| − | + | <big>'''Lien pour accéder document complet'''</big> [https://hal.science/tel-05249101v1 ici] | |

| − | ''' | + | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

Version actuelle en date du 24 septembre 2025 à 08:59

[modifier] Sédimentation et érosion des systèmes fluide-solide

HDR présentée par Laurence Girolami à l’Université de Tours (Laboratoire GéHCO), le 5 septembre 2025

Résumé

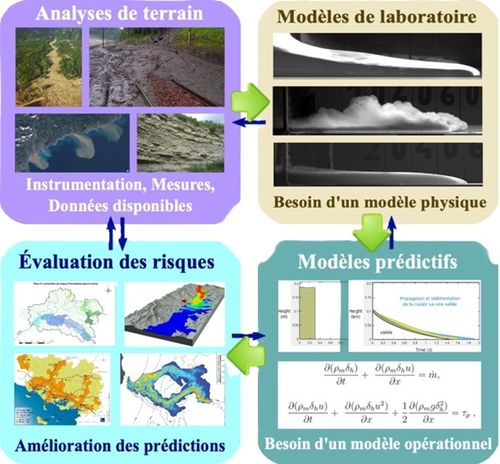

Certains événements extrêmes, comme les coulées de boue, les lahars, les coulées pyroclastiques, ou encore les avalanches sous-marines, forment des suspensions naturelles de particules et de fluide capables de se propager à grande vitesse sur des pentes très faibles, tout en déposant progressivement leurs sédiments jusqu’à leur arrêt. Ces phénomènes dévastateurs, de courte durée, sont difficiles à observer et laissent derrière eux des dépôts massifs bien étudiés à partir desquels il est cependant difficile de retracer la dynamique de l’écoulement.

Les expériences de laboratoire simplifiées, réalisées sous conditions maitrisées, apparaissent alors nécessaires pour décrire les processus physiques mis en jeu, prédire la durée de vie de ces suspensions, et la géométrie de leurs dépôts. Nos travaux de recherche ont permis de reproduire des suspensions de particules et de fluide, à l’aide de techniques de fluidisation, dont la concentration solide est maitrisée à partir du taux de dilatation du mélange. Dans le canal du dispositif, ces suspensions forment un écoulement rapide, de courte durée, dans lequel les deux phases se propagent à la même vitesse si bien que le mélange peut être considéré comme un fluide équivalent à partir duquel les processus de sédimentation, développés en régime de Stokes, peuvent être décrits indépendamment.

Plusieurs séries d’expériences réalisées avec différents types de particules et de fluides (liquide et gaz) nous ont permis de proposer une expression générale de la vitesse de sédimentation à partir de la vitesse théorique d’une particule isolée dans un fluide pur au repos, à laquelle nous devons ajouter une correction en densité et en viscosité. Cette loi universelle, déterminée dans le régime d’écoulement de Stokes, nous a permis de mettre en lumière l’effet de la concentration solide et celui de l’inertie des particules sur la vitesse de chute. Nous avons pu observer que l’inertie des particules, décrite par un nombre de Stokes pertinent, contrôle également la concentration minimum du mélange et sa limite de stabilité. Plusieurs séries d’expériences réalisées dans un canal hydraulique avec différents types de particules et de fluides nous ont permis de proposer un modèle général d’écoulement à surface libre dans lequel le mélange se déplace et se dépose indépendamment, à vitesse constante, tout en formant un dépôt de pente constante, prédite par le rapport des deux vitesses caractéristiques.

Les simulations numériques des expériences indiquent que la cinématique et la géométrie des dépôts sont correctement capturées par le modèle, à condition que l’agitation du mélange ne vienne perturber le dépôt des particules, considéré comme similaire à celui décrit précédemment dans une suspension statique de même concentration. Sur une plus grande échelle de temps et d’espace, ces dépôts peuvent remplir progressivement les vallées ou les plaines deltaïques des rivières où ils forment sur le long terme des réservoirs sédimentaires susceptibles d’être remaniés au cours des différents épisodes de crues successifs par des processus d’érosion, dont les signatures de surface viennent fragiliser les aménagements mis en place pour protéger les populations du risque inondation. Plusieurs séries d’observation géophysique, réalisées in-situ dans les Pyrénées-Orientales, ont permis de caractériser le paléoenvironnement d’une rivière endiguée et de comprendre l’origine de ces signatures, représentant ainsi le point de départ de simulations géo-mécaniques capables de modéliser différents scenarii de crues répétées. Ces observations nous ont permis d’expliquer la répartition des signatures le long du système d’endiguement et de caractériser les situations pouvant remettre en question la sûreté des ouvrages.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter laurence.girolami@inrae.fr

Lien pour accéder document complet ici

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS