Portail:Wikibardig

|

|

Le WikiBarDig vise à capitaliser et diffuser les connaissances scientifiques et techniques sur les barrages et les digues. Il constitue donc une base documentaire scientifique et technique sur les ouvrages hydrauliques. Le WikiBarDig ne constitue pas une base sur la réglementation sur les ouvrages hydrauliques en France. Celle-ci est accessible au travers les références réglementaires sur le site du Journal Officiel (http://www.journal-officiel.gouv.fr/) et ou sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

Les ouvrages hydrauliques:

- Barrages réservoirs

- Barrages écrêteurs de crues,

- Barrages de correction en montagne,

- Digues de protection (fluviales, maritimes),

- Digues de canaux …

sont des structures pouvant avoir des rôles variés comme le stockage d’eau, le transport, la protection contre les inondations…

Les ouvrages hydrauliques sont insérés dans des systèmes plus vastes comportant notamment :

- pour les ouvrages de stockage, la zone impactée en cas de rupture ;

- pour les digues fluviales et maritimes, une zone protégée et un système de protection contre les aléas naturels liés à l’eau, constitué par la digue elle-même et tout autre élément de protection (dunes, murs…) , l’ensemble étant considéré comme le système endigué .

En complément de ces ouvrages, sont prises des mesures de prévention des inondations.

Le WikiBarDig est organisé selon quatre entrées : Savoirs/acteurs , Enjeux, Milieux et Territoires.Vous faites partie d'un bureau d'études, vous êtes gestionnaire ou propriétaire d'un ouvrage (barrage ou digue), vous appartenez aux services de contrôle de l'Etat, vous êtes enseignant, étudiant ou simplement vous vous intéressez aux ouvrages hydrauliques.

Nous vous proposons de suivre des parcours guidés (barrage, digue ou GEMAPI) selon les connaissances que vous voulez acquérir ou approfondir.

| Parcours barrage |

|

| Parcours digue |

|

| Parcours GEMAPI |

|

DIGUE 2020, de la terre traitée à la chaux pour des digues maritimes résistantes en bord de Méditerranée'

Digue 2020 est une plateforme de recherche INRAE unique au monde. Située en Camargue, elle permet aux scientifiques de tester dans un laboratoire de digue maritime in situ, la durabilité et la résistance à l’érosion d’un matériau constitué d’un sol traité à la chaux.

Explications en vidéo ici : ici

Inondation en contexte de changement climatique, s’assurer que les ouvrages puissent faire face

La France comporte quelques 10 000 km de digue dont 1 000 km de digues maritime. La région Sud PACA compte à elle-seule 2 500 km en bordure de la Méditerranée, du Rhône ou d’autres cours d’eau. Avec 25% du littoral français urbanisé, ces ouvrages protègent d’importants enjeux humains, économiques et environnementaux en protégeant des habitants, des entreprises, des écosystèmes et ils participent au développement économique d’un territoire. Adapter ces ouvrages aux problématiques de changement climatique est un enjeu majeur pour les zones côtières dont le littoral subira l’élévation du niveau de la mer jusqu’à 60 cm à horizon 2100.

Sur le plan structurel, les digues datent en majorité du 19e siècle et nécessitent des investissements financiers de remise à niveau, de confortement voire de reconstruction. À côté de cet effort financier, il y a une volonté de réhabiliter avec une empreinte environnementale la plus faible possible. Faire du neuf avec l’ancien, en réutilisant les matériaux des digues existantes et en les renforçant, évite de déconstruire et reconstruire, minimisant les impacts d’extraction de matériaux et de transport. C’est aussi la garantie d’une meilleure intégration paysagère et environnementale en limitant l’apport des enrochements.

Un sol chaulé pour des digues plus résistantes, plus durables

Le mélange sol-chaux consiste à augmenter les propriétés mécaniques du sol en le mélangeant avec une faible quantité de chaux (entre de 2 à 4 %) qui va agir avec les particules argileuses du sol. Evaluer le traitement à la chaux pour réaliser des ouvrages hydrauliques résistants à l'érosion en milieu fluvial, a fait l’objet de précédents projets de recherche, notamment lors du projet DIGUEELITE conduit par INRAE. En 2020, les chercheurs de l’unité mixte de recherche Risques, écosystèmes, vulnérabilité, environnement, résilience (UMR RECOVER) d’INRAE ont souhaité évaluer cette méthode pour les digues maritimes qui protègent le littoral.

Une plateforme conçue et pilotée par INRAE pour mesurer l’érosion en continu

Première mondiale pour un ouvrage maritime, la plateforme de recherche Digue 2020 est dédiée à l’étude des digues de protection contre les submersions marines. Elle permet de quantifier à la fois, les actions de la mer, de la salinité, de la houle, du batillage et des tempêtes sur l’ouvrage de protection, sa durabilité et celle du matériau. Une quarantaine de capteurs de haute précision sont insérés dans le remblai de la digue et deux centrales d'acquisition permettent de mesurer l’érosion de surface et l’érosion interne. Construit au sein de la réserve du Parc naturel régional de la Camargue, ce dispositif inauguré en octobre 2021 est adossé sur près de 200 m à une digue à la mer du 19e siècle. Au-delà de l’évaluation de la conception et construction d’une digue à la mer en sol chaux, de sa durabilité face aux actions de la mer, la plateforme Digue 2020 s’intéresse également à la perception et la représentation du risque de submersion marine par les populations protégées par les digues.

Érosion littorale, des résultats opérationnels à court, moyen et long terme 20 ans pour évaluer la durabilité du mélange sol-chaux vis-à-vis des sollicitations maritimes

La plateforme Digue 2020 permet un suivi de l’érosion en continu. Les premiers résultats montrent que le sol traité à la chaux, quel que soit le pourcentage, résiste mieux à l’érosion. Ces mesures vont se poursuivre sur 20 ans pour évaluer la durabilité du mélange sol-chaux vis-à-vis des sollicitations maritimes et voir combien de temps l’ouvrage est capable d’assurer sa fonction de protection. Certains gestionnaires de digues ont déjà prévu d’utiliser le concept de digue en sol-chaux pour conforter certains de leurs ouvrages. Par ailleurs d’autres technologies et modèles développés sur la plateforme de recherche ont également vocation à être utilisés par les professionnels sur le moyen terme dans les ouvrages : les technologies de détection des fuites par méthodes acoustiques, les caractérisations non destructives des matériaux des digues par des méthodes géophysiques ou encore l’utilisation des techniques de fibres optiques pour mesurer les fuites.

Enfin, ce laboratoire in situ a vocation à accueillir d’autres projets de recherche, associant des partenaires académiques et du secteur socio-économique : gestionnaires de digues, industriels, bureaux d’ingénierie.

Contact : laurent.peyras@inrae.fr

JFMS 2026 15èmes Journées de Fiabilité des Matériaux et des Structures organisées par INRAE à Aix-en-Provence, 14-16 octobre 2026

Les JFMS constituent un espace d’échanges dédié aux approches fiabilistes et probabilistes appliquées à la conception, à l’optimisation, à l’évaluation et à la maintenance des structures, des ouvrages et des systèmes industriels.

Les concepts de fiabilité, de sûreté, de robustesse et de résilience reposent sur une maîtrise rigoureuse des incertitudes, fondée sur une modélisation adaptée des données, des systèmes et de leur environnement.

L’édition 2026 célèbre le centenaire des approches fiabilistes (Mayer, 1926) et met en lumière leur contribution à l’analyse des risques des systèmes dans leur environnement, dans un contexte de changements globaux.

Les communications sont regroupées selon les thématiques:

- Fiabilité et sûreté des systèmes, conception et optimisation fiabilistes

- Aléas et sollicitations dans un contexte de changement climatique

- Dégradation des matériaux, des structures et des ouvrages

- Modélisation, surveillance, auscultation et gestion du cycle de vie

- Propagation d’incertitudes et méthodes de fiabilité

- Aide à la décision pour la gestion des risques

Des tables rondes sont organisées autour de thèmes transversaux et de défis majeurs pour l’approche fiabiliste

Pour plus de renseignements ici

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</div>

</div>

WikiBarDig est ouvert depuis le 7 août 2015 !

Cette plateforme a pour origine une base de connaissances développée par l'équipe Géomécanique, Génie Civil, Décision, Risque (G2DR) de l'UMR Risques, écosystèmes, vulnérabilité, environnement, résilience (RECOVER) d'Inrae basée à Aix-en-Provence, en collaboration avec l'unité de recherche Technologies et Systèmes d'informations pour les agrosystèmes (TSCF) basée à l'Inrae de Clermont-Ferrand.Projet DIBIM

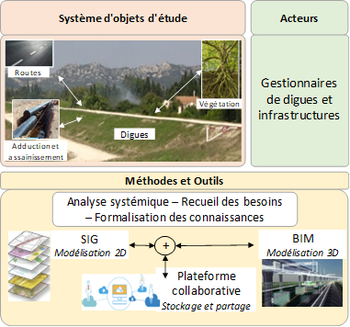

Le projet ANR DIBIM (2025-2028) vise à développer une approche collaborative pour la gestion des digues interconnectées aux infrastructures urbaines (routes, réseau d’eau et d’assainissement) et à la végétation.

Il s’inscrit dans un contexte de réduction des budgets des collectivités, de vieillissement des infrastructures et d’approches de gestion en silos avec une faible prise en compte des interactions physiques ou fonctionnelles entre les infrastructures.

La mise en œuvre de stratégies de gestion collaborative dépend en grande partie de la capacité à traiter ces interconnexions, en termes physiques et informationnels. L’approche engagée dans DIBIM s’appuie sur la structuration, la centralisation et le partage des données entre gestionnaires et repose sur l’approche BIM (Building Information Modeling).

Plus précisément, les attendus du projet sont :

- La formalisation, selon une approche systémique, d’indicateurs techniques et économiques de suivi et de diagnostic des digues seront formalisés ;

- La proposition de processus d’échanges collaboratifs efficients sur la base du recueil des besoins des gestionnaires et de l’analyse des processus actuels ;

- La structuration des données, provenant des axes précédents, en vue de leur modélisation graphique, leur centralisation et leur partage.

L’objectif final est de planifier et de gérer les coûts de travaux de maintenance.

Les partenaires du projet sont l'Institut Pascal (porteur du projet), l’UMR RECOVER (INRAE, AMU), le LAB’URBA, le LAPSCO, l’UMR SAGE et l’IRME/Québec.

L’équipe projet regroupe des compétences dans sur différents champs : expertise technique et économique des infrastructures, analyse systémique, évaluation des performances, écologie, gouvernance et analyse des pratiques, recueil des besoins, gestion des coûts et structuration, modélisation et gestion des données.

Elle s’appuie sur des collectivités territoriales (CD94, EP Loire,SDEA Alsace-Moselle, SYMADREM notamment) et une association professionnelle France Digues pour le recueil des besoins et l’expérimentation de l’approche proposée.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter corinne.curt@inrae.fr ou aurelie.talon@uca.fr

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</div>

</div>

</div>

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS