Wikibardig:Rupture d’un barrage voûte : Le barrage de Malpasset

Sommaire |

Cet article, rédigé par Paul Royet et Patrice Mériaux, (Irstea - G2DR - Avril 2007) emprunte l’essentiel de ses informations et illustration à l’article de jean Bellier dans la revue Travaux de juillet 1967, ainsi qu’à un article de M. Dargeou aux Journées de l’Irrigation de juin 1955.

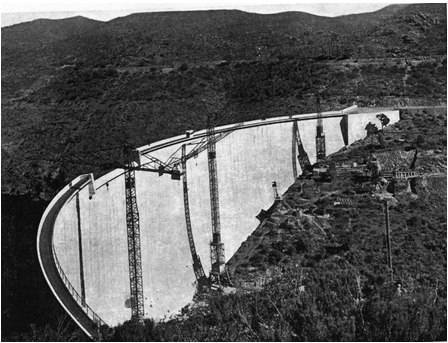

Le barrage de Malpasset en fin de construction. Source revue Travaux de juillet 1967

Le projet

Le projet de construction d’un barrage a été étudié juste après la seconde guerre mondiale. Cet ouvrage était justifié par un double objectif :

- L’irrigation de 1700 hectares de la vallée du Reyran (soit 13 hm3)

- L’alimentation en eau de 150 000 personnes (soit 6,5 hm3)

En prenant en compte l’évaporation, on arrivait donc à un besoin de 22 hm3, ce qui correspondait aux apports moyens annuels estimés à l’époque. En fait, la capacité du barrage sera largement supérieure (45 hm3) de façon à disposer d’une régulation interannuelle en cas de succession d’années sèches et d’une tranche morte pour les aspects touristiques. Une tranche d’amortissement des crues (4,5 hm3) sera également prévue, ce qui en définitive a porté la capacité totale à 50 hm3.

Les études se sont déroulées de 1946 à 1951. Elles ont comporté des reconnaissances géologiques qui ont mis en évidence la bonne étanchéité de la cuvette du barrage (structure géologique en « fond de bateau ») et des roches de fondation non altérées, malgré la fracturation ; cela a été confirmé lors de la réalisation du voile d’injections en fondation du barrage, avec de minimes volumes injectés. La différence de qualité du rocher en rive droite et rive gauche est également bien mise en évidence, gneiss massifs en rive droite, tendance schisteuse en fond de vallée et en rive gauche ; cela s’est traduit par la nécessité de construire une culée massive en haut de rive gauche pour un bon appui de la voûte.

Caractéristiques du barrage et mise en eau

- Hauteur au dessus de la fondation : 66,5 m

- Longueur en crête : 222 m à la cote 102,50 NGF

- Barrage voûte à double courbure, pour un meilleur report des charges sur les rives

- Epaisseur : 7 m à la base et 1,5 m en crête (ce qui en fait un des barrages voûtes européens les plus minces pour cette hauteur)

- Volume de béton : 48 000 m3

- Vidange par conduite de 1,5 m de diamètre avec double vanne et 40 m3/s de capacité maximale

- Evacuateur de crues par seuil à surface libre de 40 m de longueur à la cote 100,40 NGF

- Une prise d’eau par conduite de 0,9 m de diamètre à la cote 79,50 NGF.

Plan et coupe du barrage. Source : revue Travaux de juillet 1967

Plan et coupe du barrage. Source : revue Travaux de juillet 1967

Les travaux ont démarré le 1er avril 1952 pour s’achever 30 mois plus tard. Le remplissage a commencé dès la fin 1954, mais pendant 4 ans, suite à des retards dans les expropriations et à une succession de sècheresses, la retenue n’a pas dépassé la cote 87 NGF, soit environ 45 mètres de hauteur d’eau. La cote 95 NGF a été atteinte en fin de printemps 1959. Puis, suite à des pluies importantes fin novembre 1959, le niveau de la retenue est monté rapidement de 4 m en 3 jours, s’approchant de la cote 100 NGF, jamais atteinte jusque-là.

L’auscultation du barrage, qui se faisait à l’époque par des mesures topographiques semestrielles et des mesures mensuelles de débits de fuites, a montré un comportement tout à fait conforme aux attentes, au moins jusqu’à fin 1958. La campagne topographique faite en juillet 1959, mais finement analysée seulement après la rupture, montrait un déplacement de la base du barrage de 10 mm vers l’aval (déplacement relativement important mais pas pour autant alarmant). Une semaine avant la rupture, par temps très pluvieux, on a observé une fuite assez haut en rive droite et à 20 m en aval de la voûte. Rien de très inquiétant non plus (cette zone n’a pas bougé lors de la rupture).

Très peu avant la rupture, des fissures auraient été aperçues dans le tapis de protection de la zone de déversement, au pied aval du barrage. Cela pourrait correspondre à des signes avant-coureurs de la rupture, mais cette partie ayant été détruite, il est difficile d’aller plus loin dans d’éventuelles affirmations.

La rupture du barrage et ses conséquences

Le soir du 2 décembre, on atteignait la cote 100,12 NGF (soit 28 cm sous le déversoir). La vanne de vidange, qui aurait dû, pour la gestion des crues, être ouverte à la cote de retenue de 99,5 NGF (donc la veille), n’a été ouverte qu’en fin d’après-midi le 2 décembre après réunion sur place d’une dizaine de responsables en vue de décider de la conduite à tenir pour gérer au mieux la crue prévisible avec le très prochain déversement sur le seuil de l’évacuateur. Le gardien s’attarde sur le barrage à des travaux d’entretien, puis rentre chez lui à la nuit tombée.

La rupture a eu lieu le 2 décembre 1959 un peu après 21 h. De la moitié gauche du barrage, il ne subsiste que la culée en haute de rive. Un volume considérable de fondation a été soulevé en entrainant avec lui le barrage situé au-dessus. La voûte s’est ouverte en rive gauche puis s’est cassée en rive droite, ne laissant en place que la partie centrale basse et les plots en extrémité rive droite (ces parties ayant cependant subi une légère rotation vers l’aval).

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS