Echos parasites (HU)

Traduction anglaise : false echoes, clutter

Dernière mise à jour : 26/08/2025

Ce terme est employé, lorsque l'on utilise un radar, pour désigner des échos dus à des cibles qui ne sont pas celles recherchées ; on parle également parfois de "fouillis radar" (on utilise aussi le terme anglais clutter) ; en hydrométéorologie, les échos parasites sont ceux qui ne sont pas dus aux précipitations.

Nota : La notion d'écho radar parasite dépend de l'objectif de l’observation ; pour certaines applications, par exemple la surveillance aérienne, ce sont les précipitations qui peuvent provoquer des échos parasites.

Sommaire |

Nature et origine des échos parasites pour les radars météorologiques

Dans le cas des radars météorologiques, les échos parasites sont tous ceux qui ne proviennent pas directement des précipitations. Il peuvent être provoqués par un grand nombre d'éléments (Wolf et Vaillant, 2011) :

- le relief ou les constructions (échos de sol),

- des insectes,

- des oiseaux ou des chauves-souris,

- des vagues (échos de mer),

- des structures de proximité (radôme, structures d'antenne),

- des éoliennes,

- etc.

Chaque cas est particulier et doit faire l'objet d'une analyse spécifique.

Cas des échos de sol

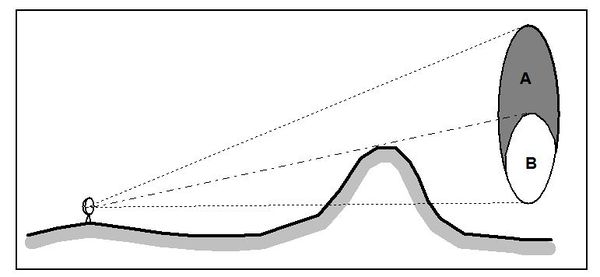

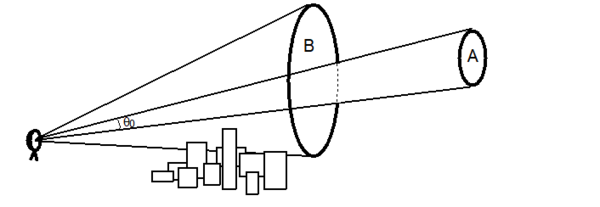

Les échos de sol sont provoqués par des obstacles (relief ou édifice par exemple) qui interceptent une partie du faisceau (Figure 1) pour certains angles de site. Ils font partie des échos permanents.

Du fait de l'importance des surfaces réfléchissantes, leur correction est indispensable. La méthode de correction la plus basique consiste à établir une carte des échos de sol, autour du radar, lors d’une période sans précipitation et de l'utiliser pour masquer les zones problématiques. Cette correction est cependant complexe car le signal renvoyé par les flancs de montagne ou bien les façades d’immeuble peut se mélanger avec le signal renvoyé par les précipitations. La mise en œuvre d'un balayage utilisant plusieurs angles de site fournit une autre piste de traitement. La généralisation des radars à effet Doppler a offert des pistes complémentaires efficaces de correction. En effet les échos de sol sont immobiles et peuvent facilement être filtrés.

Le problème est cependant compliqué par l'existence de lobes secondaires qui peuvent eux-mêmes être à l'origine de réflexions parasites (figure 2).

Cas des sources aériennes

Les sources aériennes sont principalement dus à des animaux volants ou à des aéronefs. Ils présentent deux caractéristiques principales : leur mobilité et leur caractère transitoire.

- Les insectes ont une section équivalente radar qui peut être assez importante quand ils se déplacent en nuée ; ils sont surtout perceptibles près du radar.

- Les oiseaux et les chauves-souris ont une importante section équivalente radar ce qui les rend visibles, surtout en temps de migration lorsque des milliers d’individus remplissent le ciel. Pour les gros oiseaux, il ne faut qu’un individu par cellule de résolution pour simuler des précipitations. Même les petits oiseaux passereaux causent des échos importants car ils se déplacent en énormes groupes.

Dans les deux cas le traitement Doppler permet d’en filtrer une partie car la vitesse de déplacement des cibles est généralement caractéristique et différente de celle des précipitations. Une meilleure solution consiste à utiliser un radar à double polarisation. La forme des cibles (rapport hauteur sur largeur) est en effet différente de celle des gouttes d'eau et le rapport des réflectivités selon la polarisation sera différent.

Cas des sources de proximité

Le radôme peut comporter des imperfections qui ajoute des échos parasites vers l’antenne ; de plus les structures d'antenne peuvent être touchées par les lobes secondaires et provoquer également des échos parasites. Comme ces échos sont fixes, ils peuvent assez facilement être filtrés en en établissant une carte pendant une période sans précipitation. Cependant des échos parasites transitoires peuvent également apparaître sur le radôme, par exemple en cas de pluie sur l'appareil.

Cas des échos de mer

Lorsque le faisceau d’un radar rase ou frappe la mer ou un lac, une partie de son énergie peut être retournée au radar par la surface (une goutte d’eau dans un nuage ou sur la mer a les mêmes propriétés). De plus, si les conditions de vents sont favorables, des vagues vont se former et donner une vitesse à ces échos, le sommet des vagues se déplaçant entre chaque impulsion. Ces échos sont donc difficiles à éliminer et peuvent également se mêler au signal de vraies précipitations pour compliquer l’analyse.

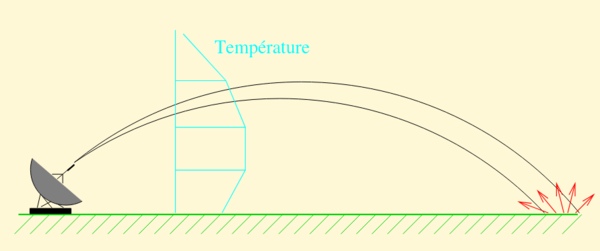

Nota : Normalement les ondes voyagent de façon linéaire. Des propagations anormales du faisceau d'ondes sont cependant possibles, en particulier lorsqu'il existe une inversion de température à basse altitude. Cette anomalie thermique va dévier le faisceau vers le bas et lui permettre de s’approcher de la surface (figure 3). Des échos de mer (ou des échos de sol) peuvent alors apparaître de façon imprévue.

Comme pour les échos de sol, les échos de mer peut également être liés à des lobes secondaires du faisceau d'ondes.

Cas des éoliennes

Les parcs d'éoliennes constituent une nouvelle source de faux retours. Les pales de ces appareils sont métalliques et donc réfléchissantes. De plus, les pales étant en rotation, les données de vitesse radiale seront non nulles, rendant leur filtrage difficile. L’écho provenant d’une seule éolienne loin du radar peut être négligeable mais celui d’un parc d'éoliennes situé près du radar donnera un retour total important.

Bibliographie :

- Chocat, B. (coord.) et Eurydice (1997) : Encyclopédie de l'hydrologie urbaine et de l'assainissement ; ed. Tec et Doc ; Lavoisier ; Paris (épuisé) ; 1124p.

- Pointin, Y. (2004) : Introduction aux radars ; Présentation powerpoint disponible sur https://wwwobs.univ-bpclermont.fr/atmos/fr/enseignement/etudiant_inscrit/radar_expose.pdf

- Wolff, C. et Vaillant, P. (2011) : Radartutorial ; Chapitre 2A : Radar météorologique ; 27p. disponible sur https://www.radartutorial.eu/druck/Chapitre2A.pdf

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS